|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Подгородников И.С. - доработка Русской Печи

См. также обзор, историю Рус. Печи См. также обзор, историю Рус. ПечиФ. 1. Подгородников И.С. 1940 г. Изобретатель И. С. Подгородников (Подгородник) – автор и основоположник серии двухколпаковых бытовых печей родился в городе Могилеве в Белоруссии в семье столяра 21 сентября 1886 г. Окончил там реальное училище, а затем учился в Технологическом институте в Петербурге. Закончив институт, в предреволюционные годы поступил работать на Путиловский судостроительный завод как инженер-теплотехник. Первая мировая война и затем революция резко изменили работу завода и жизнь его работников. Проанализировав обстановку, и поняв, что делать ему здесь больше нечего Подгородников в 1919 г. отправился на Украину, чтобы может быть добраться до Крыма, а оттуда на пароходе попасть в Европу, где могли бы пригодиться его знания. Дорога оказалась трудной, приходилось подрабатывать пастухом, лесорубом, печником. В Новгородской губернии он нанялся к богатому мужику убирать урожай. Прошлое казалось обрезанным, Россия убита и вряд ли встанет на ноги, а значит его жизнь, хорошего инженера лишается смысла. Зачем оставаться в стране, которая не ценит своих людей? Около Елизаветграда его остановил красноармейский патруль, заподозрив в нем деникинского шпиона. Только случайно он не погиб, один из патрульных, что постарше просто вывел его на дорогу и отпустил. Не веря своему освобождению, он направился уже не в Крым, а к Елизаветграду, где жили его белорусские знакомые. Там встретил свою будущую жену, а через некоторое время после свадьбы молодожены вернулись в Белоруссию, в Шклов. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В Шклове И. С. Подгородников устроился работать теплотехником на бумажную фабрику. Столкнувшись сначала в своих скитаниях, а потом и в быту с неважной работой кирпичных отопительных печей, которые плохо прогревались, быстро остывали, и не прогревали низа помещения он, наблюдательный и склонный к анализу человек, стал думать об их усовершенствовании. И с 1926 г. вплотную занялся усовершенствованием печей. Своими наблюдениями и сомнениями он делится с проф. В. Е. Грум-Гржимайло, выдающимся инженером- металлургом, автором гидравлической теории движения газов. Ведет с ним переписку, строит в Шклове его печи, и ездит в Москву. Основной работой И.С. было проектирование металлургических печей, а свободное время он вместе с В. Е. Грум-Гржимайло посвящал разработке и усовершенствованию комнатных печей. В основу была положена одноколпаковая печь В. Е. Грум-Гржимайло (впоследствии оказавшаяся нежизненной). Недостатки учитывались, конструкции менялись, но принцип оставался одноколпаковым. После смерти В. Е. Грум-Гржимайло в конце 1928 г. Подгородников продолжал заниматься металлургическими печами, а бытовые конструировал в нерабочее время дома. О том, насколько интересовала его эта деятельность, говорит тот факт, что на выделенном их семье дачном участке было построено несколько экспериментальных печей, в сарае и на улице. Поиски, раздумья и исследования привели его к мысли о необходимости делать печи не с одним, а с двумя колпаками. Как оказалось впоследствии, это была революция в конструировании отопительных печей. |

Одной из целей изобретателя было усовершенствование широко распространенной русской печи. Такие попытки предпринимались и ранее, но оказались безуспешными. Только применение теории "Вольного движения газов" позволило решить задачу, и в 1929-30 г. была создана русская печь, прогревающаяся от пола до потолка, названная «Крестьянская Теплушка», и завоевавшая огромное признание в народе. В конце войны, в командировке по восстановлению металлургических печей в Запорожье, он тяжело заболел, а после ее окончания перешел на работу в Академию Коммунального Хозяйства им. Памфилова К. Ю. Здесь в качестве старшего научного сотрудника 1946-48 г.г. принимал участие в исследованиях сборных печей, а также занимался работой по созданию рациональной отопительной печи длительного горения на твердом топливе, результатом которых стало появление кафельной печи АКХ-9, поставленной на массовое производство на заводе КЗПСМ в Катуаре. Собрав материалы исследований, Подгородников в 1950 г. защищает в АКХ кандидатскую диссертацию на тему «Конструирование отопительных печей и связанный с ними тепловой режим помещения», итог 24-х летней работы автора. Исследование печей проводились с помощью гидравлических моделей, методом, предложенным акад. М. В. Кирпичевым. Результаты подтвердили правильность теоретических предпосылок при проектировании печей на основании теории вольного движения газов. Показателен также последний абзац диссертации: “Своей работой я укрепил национальное начало в конструкции бытовых печей, развил и углубил новый принцип, вложенный проф. В. Е. Грум-Гржимайло в конструкцию комнатной печи – вольное движение газов, основоположником которого является М. В. Ломоносов”. |

.Ф. 2. Подгородников перестраивает печь у соседей, 1953 г. |

К сожалению не все идеи были доведены до реальных конструкций, не был написан задуманный им учебник по печному делу. 17 января 1958 И. С. Подгородников скончался. Кроме ряда модификаций русской печи «Теплушка» в жизнь вошли печи другого назначения – отопительные (двухъярусный колпак), отопительно-варочные (ИП-1, ИП-2), кухонный очаг колпаковый, печь длительного горения. Лучшей проверкой рациональности конструкций были сотни писем (в первых изданиях своих книг он указывал адрес), получаемых им от печников и граждан, построивших эти печи в разных районах СССР. Это были выражения благодарности, просьбы выслать чертежи, вопросы по кладке. При жизни автора было издано несколько книг с чертежами печей и их описанием. Было получено 19 авторских свидетельств на печи различных конструкций, хотя в 1940-е годы Госкомтехника отклонила заявку Подгородникова И.С. на изобретение «Двухэтажного колпака», противопоставив похожую печь, опубликованную в 1939 г. Причины этого объяснены в его диссертации. К сожалению, замечательные печи, разработанные автором, так и не вошли ни в один из альбомов рекомендуемых к строительству печей Госстроя СССР, кроме одной из моделей Теплушки (она имела Госстроевскую индексацию ПР-4500Н). Официальными органы воспринимали его как кустаря – одиночку В 1990-е годы было разработано множество проектов печей различного функционального назначения, относящихся к системе Подгородникова «Двухъярусный колпак» Порфирьевым Я. Г. (Печные работы, 1992 и 1998 гг.) и Кузнецовым И.В., опубликованы на www.stove.ru. Широко используется эта схема построения печей многими печниками при разработке своих собственных конструкций. После его смерти изданием книг занималась его дочь - Подгородникова Алла Иосифовна. Некоторые мотивы из жизни автора использовал его сын Михаил Иосифович в своей книге «Коридор» (М. Советский писатель 1990), посвященной жизни старого московского дома в одном из арбатских переулков. |

Ф.3. Подгородникова А. И. |

А. И Подгородникова

«О характере отца» Отец был интересным человеком, его контактность привлекала всех, с кем он был знаком. Очень наблюдательный, отзывчивый, он умел анализировать, выделяя главное. Неравнодушие, желание улучшить, ликвидировать недостатки всегда приводило его к помощи другим людям. Так, во время эвакуации в г. Орске Оренбургской области, в местной пекарне хлеб выпекался сырой, непропеченный. Отец предложил свою помощь в наладке печи. В результате появился хорошо выпеченный вкусный хлеб. А он в награду получил мешок проса, который надо было еще ободрать до пшена. У соседки по даче перед войной арестовали мужа - осталась она одна с двумя детьми в продуваемой щитовой даче. Отец помог ей утеплить дом, и специально для нее разработал печь длительного горения. Позже этой печью заинтересовались на Катуаровском заводе. В Москве, в сыром подвале флигеля, переделав существующую печь, удалось превратить холодное, почти не пригодное для жилья помещение, в теплое и уютное, совершенно изменив быт жильцов. Вспоминается еще такой случай. Тяжелый военный 1942 год. Весна. Южноуральский городок Орск, где мы жили, оказался во власти половодья. Разлились реки Орь и Урал. Орск погибал - саманные домишки расползались, люди тонули. Наш сосед, мужчина лет шестидесяти, живший в более высоком, чем у нас доме оплакивал свою судьбу, сидя на крыше. На что же было надеяться нам. Перебравшись на соседский чердак, отец стал собирать всякие плавсредства - бочки, бревна и связывать плот для спасения людей. К счастью городские власти на лодках вовремя успели снять нас с крыши. |

| Библиография. 1) Подгородников И. С. Печи домашнего обихода системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло. М, 1929 2) Теплушка-1. Русская печь системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло и инж. Подгородникова М, 1936 3) Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4»158 с., М., Минкоммунхоз РСФСР,1956 4) Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 2-е изд., 154 с., М., Минкоммунхоз РСФСР,1957 5) Подгородников И.С. Бытовые печи (Теплушка, «голландки», «шведки», кухонный очаг) 3-е изд., 223 с., М., Изд. Минкоммунхоз РСФСР, 1960 6) Подгородников И.С. Бытовые печи двухколпаковые 4-е изд. перераб. и доп. 160 с.М., «Колос», 1992 7) Подгородников И.С. Как сложить печь 5-е изд. перераб. и доп.190 с. М., Новая Волна, 1998 8) Подгородников И.С. Печь всему голова 6-е изд. перераб. и доп. 190 с. Новая Волна, 2001 9) Подгородникова А. Колпаковый очаг, «Сельское строительство», №9, с.50-52 1989 10) Подгородникова А. Печь «Двухъярусный колпак», «Сельское строительство», с.50-52 №10, 1989 11) Подгородникова А. Усовершенствованная русская печь «Теплушка», «Сельское строительство», №12, с.46-47, 1989 12) Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 15» и обращение с ней «Сельское строительство», №1, с. 50-52, 1990 13) Подгородникова А. «Теплушка 15» размером 154х141 см, «Сельское строительство», №2, с.50-52, 1990 14) Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 2» и обращение с ней, «Сельское строительство», №4, с.50-53, 1990 15) Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» и обращение с ней, «Сельское строительство», №5, с.46-49 1990 16) Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» размер 154х141 см. системы Подгородникова, «Сельское строител.», №7,с.30-34,1990 17) Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 9» и обращения с ней, «Сельское строительство», №8, с.33-35, 1990 18) Подгородников И. С. Печи длительного горения, «Сельское строительство», №1, с.32-34, 1992 19) Подгородников И.С. Печь для бани (разработка-1932г.), «Сельское строительство», №1, с.34, 1992 Биографические материалы предоставлены А. И. и М. И. Подгородниковыми. |

Принцип работы бесканальных (колпаковых) печей.

| Любая печь состоит из топливника, конвективной системы и дымовой трубы. Задача топливника – полностью сжечь топливо, а конвективная система (КС) служит для поглощения выделившейся в процессе горения теплоты. Дымовая труба нужна для удаления продуктов горения и создания "тяги" (это, по-сути, насос). Одна из классификаций печей предусматривает их деление по типу конвективной системы. Причем существуют два больших класса - печи с канальными и бесканальными (или колпаковыми) КС. |

| 1. Понимание принципа работы канальных КС не вызывает затруднения, и вытекает из названия. Горячие газы, вышедшие из топливника последовательно протаскиваются по дымооборотам КС (вертикальным и/или горизонтальным), передавая стенкам печи тепло. | 2. Работа бесканальных КС основана на т. н. вольном движении газов. Этот термин ввел М. В. Ломоносов, при исследовании движения воздуха в шахтах рудников. Вольное движение мы наблюдаем, например, над костром, когда огонь и дым (топочный газ) контактируют с окружающим воздухом. Как правило, в печи движение топочных газов стеснено стенками печи, а вольное движение возможно лишь при растопке, когда топочных газов ещё мало. |

|

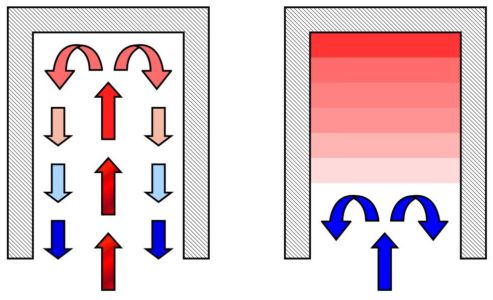

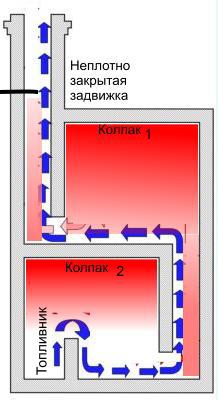

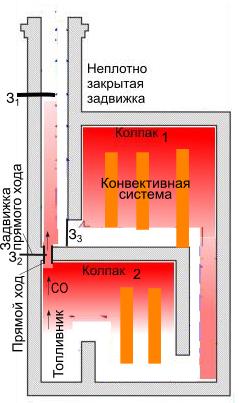

а) Основная идея бесканальных КС очень проста (рис. 1) – струйка горячего газа в окружении холодного, как более легкая поднимается, а струйка холодного газа в окружении горячего не поднимается, а опускается. Очень наглядно это можно увидеть, если пустить дым от папиросы в перевернутый вверх дном стакан (колпак). Дым будет подниматься вверх, а достигнув дна стакана ("потолка"), станет охлаждаясь опускаться вдоль стенок стакана. Характерно, что хотя в системе нет никаких каналов, дым омывает все возможные внутренние поверхности. б) Другим замечательным свойством колпаков является то, что холодный газ не может "продуть" нагретый колпак (рис.2). В канальных системах газы любой температуры протягиваются через все дымообороты. Т. е. колпаковые печи как бы имеют автоматическую "газовую задвижку", и менее чувствительны к неаккуратной эксплуатации. в) И, наконец, колпаковые печи обладают очень небольшим сопротивлением потоку, что позволяет делать печи с невысокими трубами. |

|

| Рис. 1. Движение горячего газа в колпаке. |

Рис. 2. Движение холодного газа в прогретом колпаке. |

|

| Печи, построенные по одноколпаковой схеме, предложенной В. Е. Грум–Гржимайло, обладали рядом недостатков – верх печи прогревался сильнее, т. к. наиболее горячие газы скапливались под перекрышей колпака. Кроме того, печь зарастала сажей потому что, из небольшого по размеру топливника недогоревшие газы выпускались в колпак, где сразу эффективно охлаждались. Этих недостатков лишены двухколпаковые печи, сконструированные И.С Подгородниковым. | |||

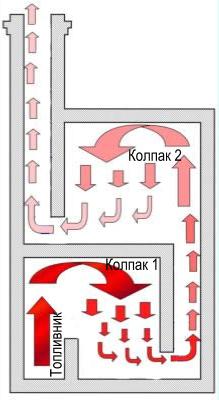

Рис 3,а. Двухколпаковая печь, движение горячих газов. |

На Рис. 3,а показана схема такой печи. Она разделена по горизонтали на две камеры - два колпака. Топливник является частью нижнего колпака, в котором догорают летучие горючие газы, выделившиеся из дров. Нижний колпак поглощает около 80 % тепла, а верхний аккумулирует оставшееся тепло. В результате хорошо прогревается низ печи, и сажа практически не образуется. |

Рис.3,б. Движение холодных газов при неплотно закрытой задвижке. |

Рис.3,в. Движение газов через прямой ход при неплотно закрытой задвижке. |

Синими стрелками на рис.3,б показано движение холодного воздуха в протопленной печи (дрова прогорели), возникающее при неплотно закрытой задвижке. Видно, что этот воздух охлаждает лишь небольшую часть печи, не затрагивая основные объёмы колпаков. Канальная печь в таких условиях быстро остынет |

|||

| Недостатки колпаковой печи: а) малая теплоёмкость печи из-за того, что она "пустая"; б) перегрев верха колпака и повышенное давление в нём. Канальная система запасает больше тепла в своей большей массе (рис. 3,в). А недостаток выхолаживания при неплотной задвижке (это требования СНиП, чтобы не угореть) можно компенсировать устройством прямого хода и задвижек З2 и З3, которые обеспечат слабый сквозняк в топливнике и проветривание и удаление угарного газа СО. Таким образом, прямой ход, который обычно используют при розжиге или летом, будем ещё использовать для слабой вентиляции топливника, когда хотим прикрыть задвижку и не следить за наличием угарного газа в тлеющих углях (всё равно СО будет удалён через малое отверстие прямого хода). Тогда каналы не будут выхолаживаться этой слабой вентиляционной струйкой. |

|||

Эволюция Русской Печи.

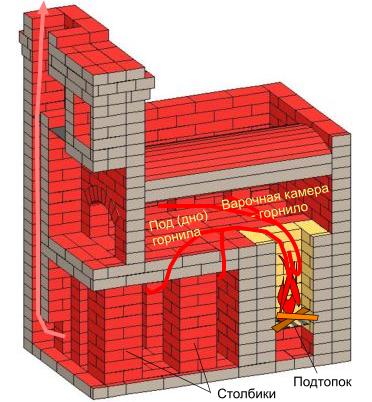

Рис. 4 Русская печь. |

Рис. 4.а |

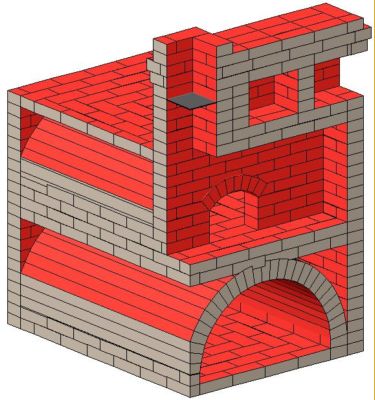

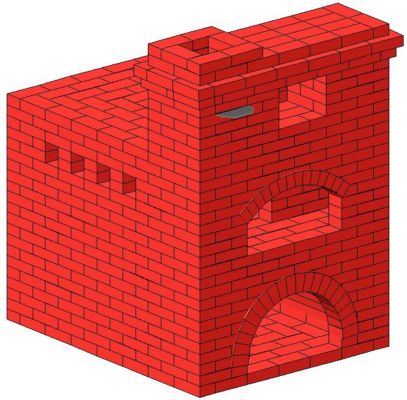

| На Рис 4 показана обыкновенная русская печь. Она проста по устройству, но очень функциональна – позволяет готовить пищу в течение длительного времени, выпекать хлеб (на 1 кв. м. пода за раз можно выпечь около 20 кг хлеба), сушить грибы и ягоды, вялить и коптить продукты, распаривать древесину и пр. Тем не менее, как отопительный прибор она имеет существенный недостаток – печь прогревается только выше пода. Нижняя часть печи – т. н. опечье (у некоторых печей оно деревянное) служит для хранения хозяйственного инвентаря. В итоге низ помещении, пол плохо прогреваются, стены внизу отсыревают. Чтобы этого избежать, часто к русскими печами присоединяют металлическую печь – буржуйку, но это достаточно неудобно и пожароопасно. |

Теплушки Подгородникова

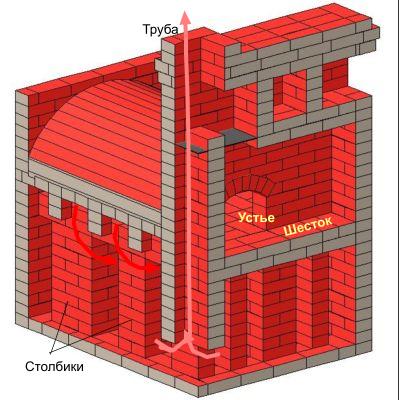

| Следующим этапом в развитии русских печей явилось прибавление к печи отдельной топки. Появилась т. н. русская печь с подтопком. Обычно эта топка располагается под шестком, а сам шесток перекрыт варочной плитой. Горячие газы из подтопка направляются в дымообороты, расположенные по одной или нескольким стенкам печи. Фактически, такая печь представляет собой две печи, объединенные в один массив. В результате ситуация с отоплением улучшилась. Но теперь, если требовалось приготовить пищу в горниле, приходилось топить и горнило и подтопок. При топке одного только подтопка горнило не нагревалось, точно также и при топке горнила, низ печи оставался холодным. Это представляло значительные неудобства. |

Рис. 5 Разрезы печи «Теплушка». |

Рис. 5а. Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи. |

Крестьянская Теплушка Попыток усовершенствования русской печи было множество. В 1927 году Наркомзем СССР даже объявил конкурс на улучшенную русскую печь. Но по тем или иным причинам все эти конструкции не прижились. Кроме одной – печи конструкции И. С. Подгородникова Крестьянская Теплушка. Существенное ее достоинство в том, что одновременно с прогревом варочной камеры нагревается и нижняя часть печи. Печь построена по бесканальной схеме. Внешне она почти не отличается от обыкновенной русской, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник. При топке печи устье печи закрыто заслонкой. Вентиляционная задвижка тоже закрыта. Дрова сжигаются в топливнике, на колоснике. Горячие газы из топливника направляются под свод, омывают его и через отверстия, расположенные по периметру пода, попадают в нижнюю отопительную камеру. Остывая, газы опускаются ко дну печи, откуда отсасываются дымовой трубой. Печь можно также топить и как обычную русскую. Это целесообразно делать в теплое время года, когда, например, планируется выпечка хлеба. В этом случае через устье можно любоваться открытым огнем. При топке по-русски печную задвижку закрывают, а вентиляционную открывают. Дрова сжигают на поду. Таким образом, сохраняя все достоинства русских печей, Теплушка имеет в 2.5 раза большую поверхность нагрева, быстрее вытапливается, т. к. топливник снабжен колосником, прогревает низ помещения. Кроме того, варочная камера Теплушки остывает медленнее, чем у русской печи, потому что под также подогревается и снизу. При регулярной двухчасовой топке раз в сутки температура в горниле не падает ниже 90 град, что позволяет готовить пищу в течение длительного времени после топки. Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день Теплушка – лучшая печь для сельского быта. Текст и рисунки предоставил |

Теплушка – лучшая печь для сельского быта.

В первых изданиях книг автор указывал свой домашний адрес, приходили сотни писем с благодарностями, просьбами выслать чертежи и пр. Приведем два из них. Бухгалтер Брагин Е. Г. 62-х летнего возраста из совхоза им Энгельса Пензенского округа, построивший у себя Теплушку в письме от 20 апреля 1930 г. пишет: В настоящее время ей ясно видно, что лучшей печью была печь Подгородникова – ее топили не только дровами, но и антрацитом. Топили всегда только раз в сутки; в доме было тепло: она приписывала это теплым конструкциям стен; теперь видит, что дело было в печи. Шведку приходилось топить два раза в сутки. Управление задвижками было очень простое; летом часто она топила печь как обычную русскую, т. е. огонь разводила прямо на поду печи, а не в топке. Последней пользовались зимой и при больших готовках. Если бы у нее была возможность, она с радостью заменила бы существующую печь опять на печь Подгородникова». |

| 1.Русская Печь (нач.) | 2.Русская Печь (Заморин, Бацулин, Ермолаев) | 3. Теплушки Подгородникова |